如果说,1976年我带着连儿返乡,是为了满足一个四岁小男孩首次乘火车的好奇心,那么,十年之后的1986年初,连儿随父母回南方则是他短暂人生中唯一一次名副其实的寻根之旅。

那年初连儿期末考试一结束,我和蒋未及放寒假便向系里请了假,提前带着连儿回南方老家了。

此次返乡任务重重。首先是为了安葬我父母的骨灰。说来真难以令人置信,我母亲自1955年2月病故后,她的骨灰就一直置放在一个蓝白相间、印有她生前最喜爱的梅花图纹的瓷罐内,装在一个四方形的樟木盒内。自从我从北京东郊火葬场取出母亲的骨灰直到1985年底到苏州落葬,三十年来这个骨灰盒一直随着我这个长女,甚至随我一起去到江西五七干校。有段时间我没有“家”了,这个樟木盒就被我悄悄地放在干校修路队女集体宿舍的床铺底下。到了1972年6月,我父亲病故后,在苏州的幼弟又把父亲的骨灰盒专程送到北京,交给我这大姐一并保管。那时的我又有“家”了。因此,我的两个儿子都知道,他们的外公、外婆都一直和我们一家在一起。

到了1986年,经过辛勤耕耘,我们终于“脱贫”了,积攒了一笔钱可以去苏州为父母购买墓地,让他们俩入土为安了。经商议,决定北京家中由大儿子留守看家,连儿随我们护送他从未见过面的外公外婆的骨灰返乡安葬。

那时我已发现自己患有腰椎滑脱症、连带坐骨神经痛等症,无法提重物和行远路了。一路上14岁的连儿不让我这母亲提任何东西,他左右两手,一手提一个布包(内装外公、外婆的骨灰盒),小心翼翼地带到苏州又交到他小舅舅手上。那天在苏州郊区马家场公墓安葬时,也是由他作为孙辈的代表庄严肃穆地手捧骨灰盒,与父辈们一起完成了置放、叩拜等安葬仪式。

这次我们回南方,终于破费“奢侈”了一番。我们带他去杭州游西湖,在无锡、苏州参观了不少名胜、古迹。但我们发现这孩子对旅游兴趣不大,相反倒是对于我和蒋的出生地和成长地表现出浓厚的兴趣。

我们到上海本是去面谢上海人民出版社编辑王有为先生在80年代初排除干扰为我二伯父丁文江成功出版《梁启超年谱长编》一事。该出版社就坐落在绍兴路的尽头。离开出版社,我建议带连儿父子俩去看看不远处我的出生地绍兴路文元坊224号。

我们进入弄堂,走到尽头处,居然那幢住房还完整地存在着,只是内里住了许多人家。我们想入内看看,被连儿拉住了,他不让我们去打扰人家,但他饶有兴致地陪着我围房子兜了几圈,才恋恋不舍地离去。

因我母亲16岁时难产,差点为我送了命,所以我实际上是出生于上海一家外籍医院的,但我从1936年至1947年一直居住在这座房子里。我给连儿讲了不少发生在这幢房子里的人物和故事。当年有我的祖母谭夫人,有我的父母,我的弟妹,有二伯父丁文江的遗孀史久元女士,还有抗战胜利后从重庆回到上海的四伯父(时任同济大学校长)和他的那位德籍夫人,另外还有我的六叔六婶、七叔七婶等等,他们都先后来到我家居住的情景,那时整幢三层小楼里热热闹闹的。连儿静静地听着这么多人的故事,显得格外的惊诧。

我们在上海的几天里,陪连儿参观了不少地方。连儿的父亲带着我们回到他的母校华东师范大学中文系,与他的同窗故友会面相聚。在华东师大,除了会友,蒋又带着我和连儿去参观了他常常提起的“丽娃河”。这是俄国十月革命后一位流亡到上海来的白俄贵族的私人花园,后来便成为华师大最有名的风景点。河的一端还有一个丽娃岛。当年蒋曾在这个岛上照过一张照片,可惜这张照片已经散失了。但当时学生逗留在岛上读书时的情景,蒋仍然记忆犹新。

从华东师大出来,我又带他们父子俩去不远处的愚园路987弄,那里是我母亲和我妹妹为休养肺结核病住过数年的花园洋房。那土黄色的西式洋房和大铁门犹在,但门窗紧闭,里边的大花园、草坪已不复存在。花园一侧当年佣人住的二层楼还在,如今成为某单位的办公场所。当时已近傍晚下班时间,所以我们没有入内。向周围邻居打听,才知洋房主人为某厂厂长。

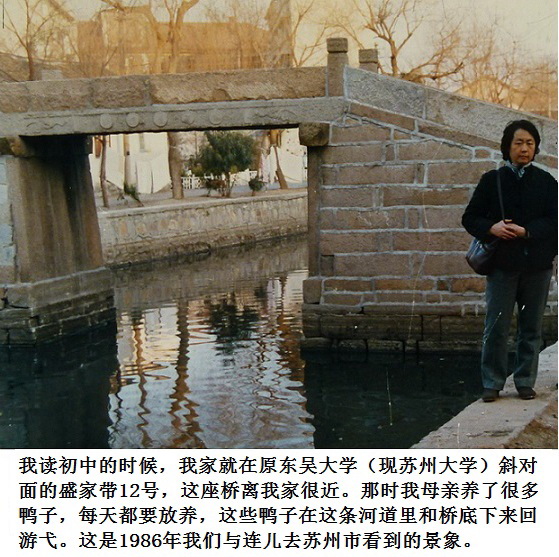

在苏州为安葬我父母逗留的几天里,我白天除了带着连儿父子游览市内一些景点外,还去了我在1947年至1950年居住和求学的葑门内的天赐庄、盛家带。盛家带12号的门牌尚在,但房东太太租给我们的住房已拆掉,那片民国时代的红砖建筑已被拆除,改建成东吴宾馆,成了苏州地委招待所。在我们所居所的屋基上建起了招待所的餐厅。但盛家带屋前的那条小河和小桥依旧还在,未被拆除、填没。我给连儿讲述了不少盛家带的故事。他外婆如何养鸭、放鸭、种菜,她要我每天清晨去鸭窝捡鸭蛋,夏天睡在天井里的竹榻上乘凉时连儿的外公给全家人讲述旧时北平的故宫、北海、颐和园、大栅栏……;我又如何于48年放学归家途中因与要好同学一路撕毁国民大会参议员竞选标语而遭追逐躲进祠堂……。我求学时的景海女师附中在50年代院系调整时被撤销,与紧邻的东吴大学合并为江苏师范学院,之后又改名苏州大学。昔日的女师成了苏州大学文学部。我们三人进得校内,我带着连儿父子俩参观了当年我的教室、曾作过讲演的小礼堂、教会和私立学校校长亲手参加搬砖建成的红砖学生宿舍楼、教师宿舍楼,以及我课后和同学读小说、温习功课的护城河边……我兴奋地一一诉说着,连儿则静静地默默用心听着,未插一言。这孩子仿佛与我一起陷入了怀旧的思绪之中。

我们那时经济状况虽然已有好转,但尚未复苏到可以住旅店、宾馆的水平,所以到了苏州、无锡两地都挤住在至亲家中。在苏州我们住宿在幽兰巷14号幼弟家。这里是我父亲于1958年被退休回苏州后向房管局租赁来的房子,他老人家一直住到离世。这里虽说是蜗居,但又挺大,足有27平米,是个一览无余的大统间。整个院落是座破旧的二层木结构楼房,没有上下水道设施,吃喝拉撒睡全在里面解决,人们上下楼梯就发出嘎吱嘎吱的响声。这间房能供我们三人搭床睡下已经很挤了,无法平躺只能凑合着睡了几夜,连儿对此毫无怨言。

没过几天,我们就离开苏州到了连儿曾经去过的江阴塘里村老家以及他的表姐们所住的张泾镇(从1995年起,我们避居所住的“连园”就修建在该地)。在那里与疼爱他的祖母和叔叔一家度过了一个不寻常的春节。此时连儿已不是十年前那个调皮爱打架的小男孩了,俨然成了个挺有礼貌、懂事的大哥哥,整天带着堂妹和堂弟在乡间穿梭游玩。更让他陶醉的是他带着他们坐上门前的小木船,在河里由他撑着船在水面上来回游荡;一会儿又去河边摸鱼抓虾,也不怕冬日里河水冰凉。我见他真是快活极了,那发自内心的喜悦,与在苏、杭两地旅游时的郁郁寡欢判若两人。

一到农村,他便如鱼得水,热爱大自然的天性得以充分展现。那时叔叔一家生活仍未脱贫,春节里既无丰盛的菜肴更无孩子喜爱的水果零食,甚至连花生都还吃不到,但连儿却毫不介意。

春节里连儿的祖母带着我们去邻村——“大成上”她娘家亲戚家吃喜酒。那里也是连儿父亲的养父母家(蒋自幼被他父母送给他舅舅做养子,在舅舅家长大、种地、上学)。

婚宴之前,蒋领着我们在村里到处走动,一一指点着祖屋的废墟所在,当年他家26亩地又在何处。他告诉我们,土改的时候他家被划定的成分是“半地主式富农”,差一点就是“地主”,26亩地被征收(等于没收)20亩,剩下6亩,靠自己种。后来农村统一搞互助组、初级社,蒋的养父因“成分不好”,村里的干部不准他参加,只能由蒋参加,那时蒋才16岁,就同壮劳力一起干活。他讲述如何种地、收割、脱粒,一个手指头被脱粒机轧掉等等。他还告诉连儿,1953年抗美援朝、统购统销时,政府要农户把全部“余粮”卖给国家——哪来“余粮”啊?于是掘地三尺搜。蒋的养父把仅有的一点点粮食藏在地底下,结果被挖出来了,随即把他用麻绳五花大绑,牵着到街市游行,让他敲着锣,嘴里呼喊……

蒋还带我们俩参观了他读初中时当地的一所中学——怀仁中学。那所学校是30年代三位从清华、北大毕业的兄弟回乡创立的,因此教学质量和学生的学业成绩都很好。1952年复校后,蒋才结束了劳动,随即入学恢复学籍。连儿听着父亲的这一段诉说,一言不发,看得出他的心情十分沉重。

那天喜宴的菜肴在当地算是比较丰盛的,可是用餐不久,我却发现连儿不知哪里去了,遍找无着,最后是蒋在他养父母的祖屋废墟中找到了他。只见他低头不语蹲在屋前遗址上就是不肯起来。那天,我和连儿的祖母不得不把他硬拉回了塘里老家,只留下蒋继续喝喜酒。夜晚家人再也没人提起这件事。今天想来,也许这预示着三年后的那场灭顶之灾吧!

从祖屋废墟归来次日,连儿便高烧不断。乡间缺医少药,我从北京带回的药也已用尽,只有慢慢熬着,等他一退烧便返北京了。

这一切,仿佛是冥冥之中早就安排好了的。

(《中国人权双周刊》第131期 2014年5月16日—5月29日)